Modo Avión | Lo que nos dicen los mapas de Rosario

Una nueva edición de este newlsetter que siempre le busca la quinta pata al gato, esta vez escrito por un invitado

1 Me interesa la historia de Rosario y encontré algunos mapas para organizar esta historia. Prefiero los realizados en los años a estudiar: si quiero saber cómo era Rosario en 1847, ¿qué mejor que un mapa trazado ese año? Si lo que quiero conocer es su proceso de urbanización, ¿qué mejor que comparar ese mapa con otro de 1853?

Cuando no se tienen todos los mapas necesarios, otros de gran ayuda son los de carácter histórico: tal vez encontremos uno que, aunque realizado después, demuestre las condiciones de 1853. Aquí hay que aumentar la suspicacia. Ningún mapa es el territorio y todo mapa tiene intención, pero los basados en racionalizaciones posteriores piden extremar el cuidado interpretativo. Todo esto que explico sobre mapas se aplica a documentos o imágenes. Para estudiar qué pasó en Rosario en 1852 es mejor trabajar con un censo realizado en 1852 que con un documento de 1950. ¡Pobre del futuro historiador que quiera estudiar el nacimiento de Rosario con documentos oficiales del 2025, año del tricentenario! Recomendaría a ese hipotético historiador buscar documentos o mapas de 1725. Le deseo suerte.

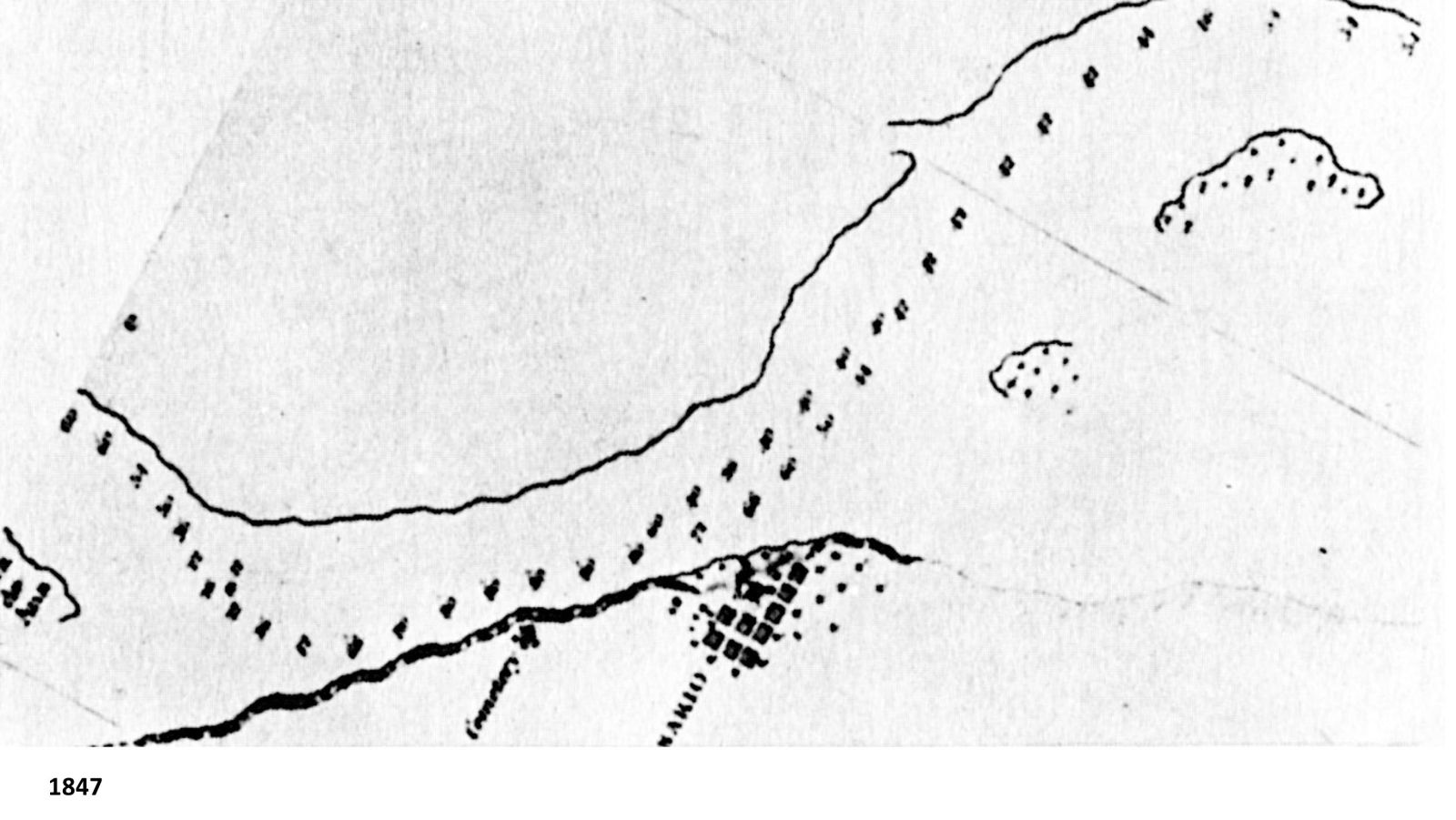

2 Me quedan largos los 300 años. El mapa de Rosario más viejo que he encontrado es de 1847, apenas hace 178 años. Mirando este mapa, Rosario no parece ser entonces una ciudad de más de 100 años, ¡tiene sólo unas cuadras! Este mapa es apenas un esbozo, un croquis. Realizado primero a lápiz y luego trazado en tinta, es un trabajo artesanal y aproximado. Un dibujo con el interés puesto en delinear el contorno del río Paraná. Son instrucciones de aproximación para embarcaciones. Se indica una zona de topografía suave, respiro entre barrancas altas y corrientes traicioneras. En este dibujo, Rosario es una agrupación de nueve manzanas que apenas rodean el espacio anegadizo de descarga de mercancías. Se dice que esta villa fue la visitada en septiembre de 1833 por el HMS Beagle que traía a Charles Darwin.

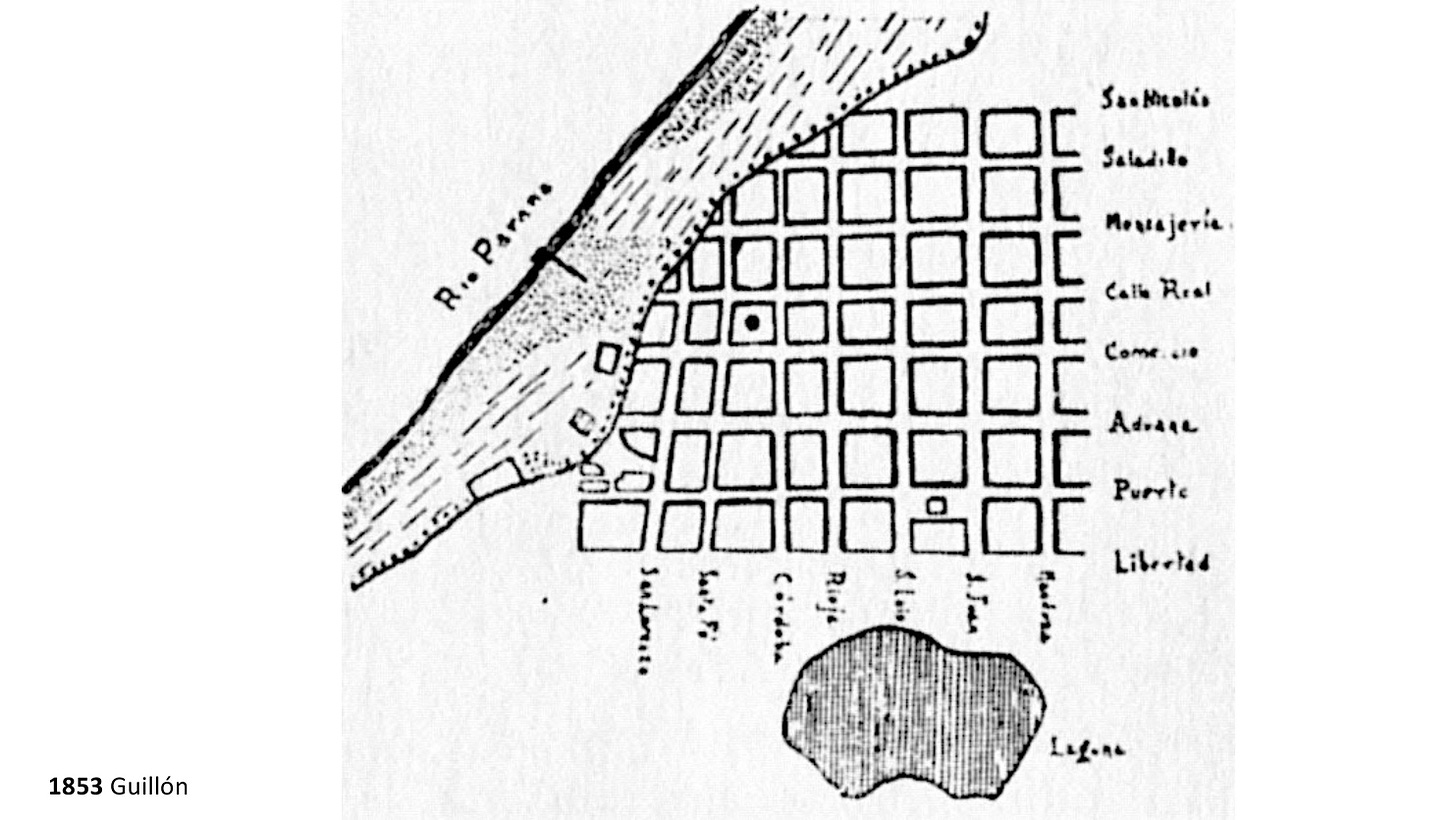

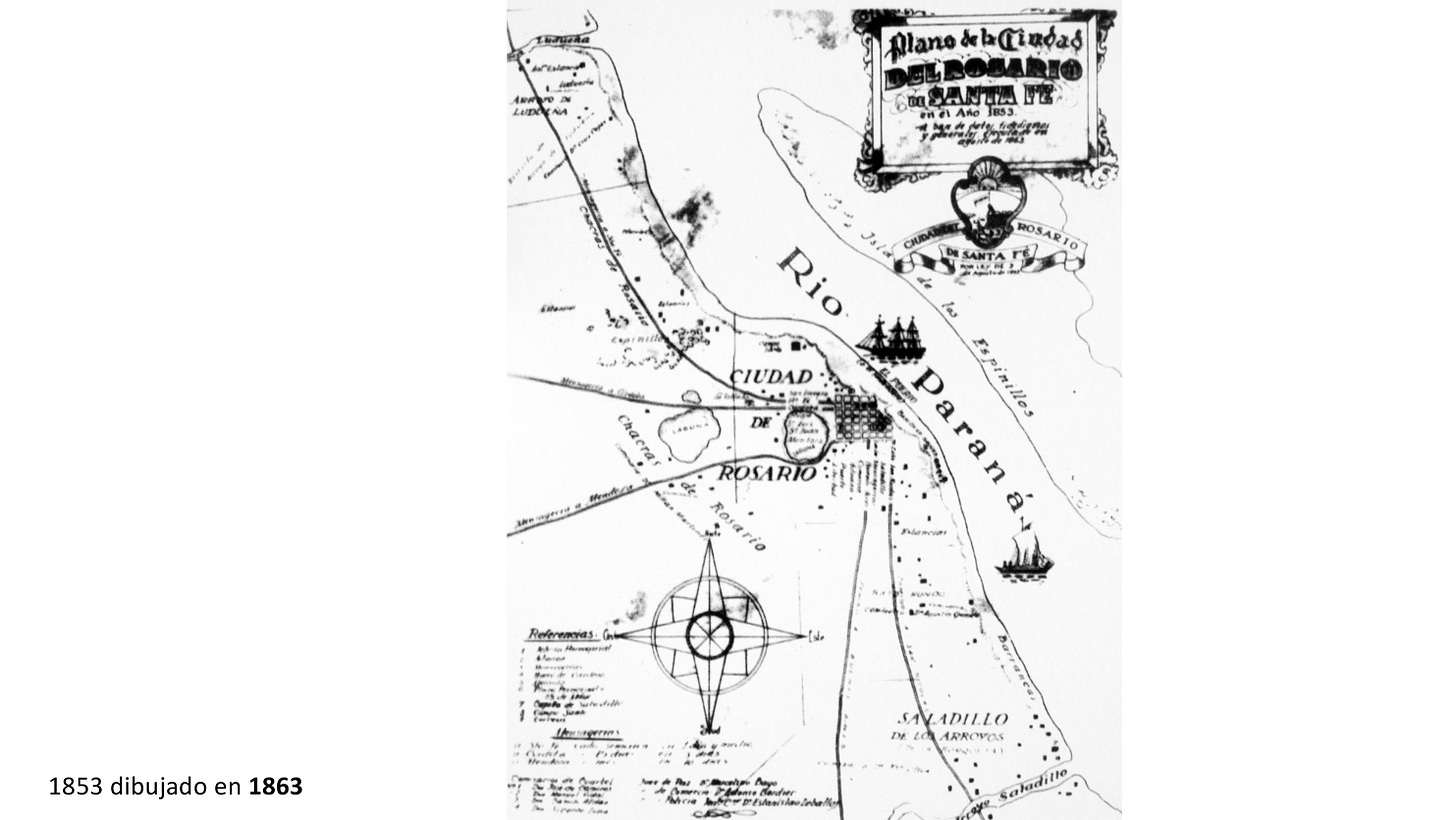

3 Un segundo mapa es de unos pocos años después, 1853 (atribuido a un tal Timoteo Guillón, que tal vez se llamara Timothy Williamson). Ha sido trazado sin precisión de escala. El énfasis está en la grilla urbana, organizada por un conjunto compacto de manzanas de siete por siete. Este cuadrado parece chocar con una franja diagonal que carcome uno de sus bordes. Reconocemos (por texturas) la zona baja y anegadiza del primer mapa, vemos incluso algunas construcciones, depósitos tal vez, y un tablón que imaginamos estabiliza la carga y descarga de mercancía. Todo esto es barro de bajo barranca, conseguido de tanto pisar tierra y agua, de tanto desmalezar lo que originalmente fue un bañado verde y húmedo. Esta zona tiene dos límites. Después de una línea gruesa denotando barro blando, en el triángulo blanco del costado superior izquierdo y más allá del dibujo, está el Paraná de corrientes traicioneras. Otro borde, línea acompañada de puntos, denota la barranca. Del otro lado de esta línea, y también más allá del dibujo y papel, está la planicie alta y seca de la pampa, y la incipiente cuadrícula urbana de la ciudad de Rosario.

En el trazado de esta mínima Rosario reconocemos alguno de sus momentos actuales: la Bajada Sargento Cabral y el primer edificio del mercado (hoy Plaza Montenegro). Un grueso punto dibujado en el centro de un cuadrado diferencia una manzana del resto: la Plaza de Mayo. Frente a ella, la iglesia matriz (no será catedral hasta después) y las principales oficinas de administración estatal (aun no municipal). A los bordes de la grilla leemos nombres originales de algunas calles céntricas: Libertad por Sarmiento, Puerto por San Martín, Aduana por Maipú, Comercio por Laprida, Calle Real (Camino Real hasta hace poco) por Buenos Aires, Mensajería (ahí paraban los caballos y jinetes del correo) por Juan Manuel de Rosas, Saladillo por 1º de Mayo, San Nicolás por Alem. En la otra dirección, todas las calles tienen nombres actuales, desde San Lorenzo hasta Mendoza. Casi todos estos nombre indican direcciones, en Aduana estaba la aduana, Buenos Aires era el camino a Buenos Aires, San Lorenzo el camino a San Lorenzo, y así. Un plano dibujado con posteridad explica el cruce de estos caminos en la incipiente cuadrícula: todos apuntan al puerto.

En estas manzanas conviven, según el censo de 1852, 4.000 personas. Santiago Pinasco y Juan Castagnino (llegado en 1842) comercian aquí con usureros varios, porque no hay bancos (el Banco Mauá abrirá en 1858). Hay cafés, restoranes, bares, hoteles, prostíbulos, vida de pueblo de frontera. Los chicos van a estudiar a la parroquia o aprenden en casa con tutores, no hay escuelas públicas ni institutos privados de enseñanza. A los enfermos los visita algún doctor (Nicasio Oroño no funda todavía el Hospital de Caridad), a los muertos los entierran en la zona de la barranca donde hoy empieza Corrientes. No imaginemos estas manzanas como las de hoy. Pocas construyen continuidad de fachada, la mayoría contienen casas dispersas de paredes blancas (casi ninguna de dos plantas) con mucho terreno alrededor: patios, huertas, animales y algunos tapiales de barro sobre calles de tierra (no había veredas).

Me fascinan los bordes de esta incipiente ciudad. Más allá de lo que hoy es calle 3 de Febrero entrabas en campo abierto; llegando a lo que hoy es calle Mitre encontrabas la Laguna de Sánchez. Imagino un proceso de urbanización que la protege: la peatonal Córdoba sería hoy rambla costera. Garzas y patos, chañares y sauces, juncales y totorales convivirían en siete hectáreas de agua con torres y comercios en sus bordes paisajísticos. Desgraciadamente, una profunda zanja tallada hasta el río en 1888, en lo que hoy es calle Paraguay, la secará por completo.

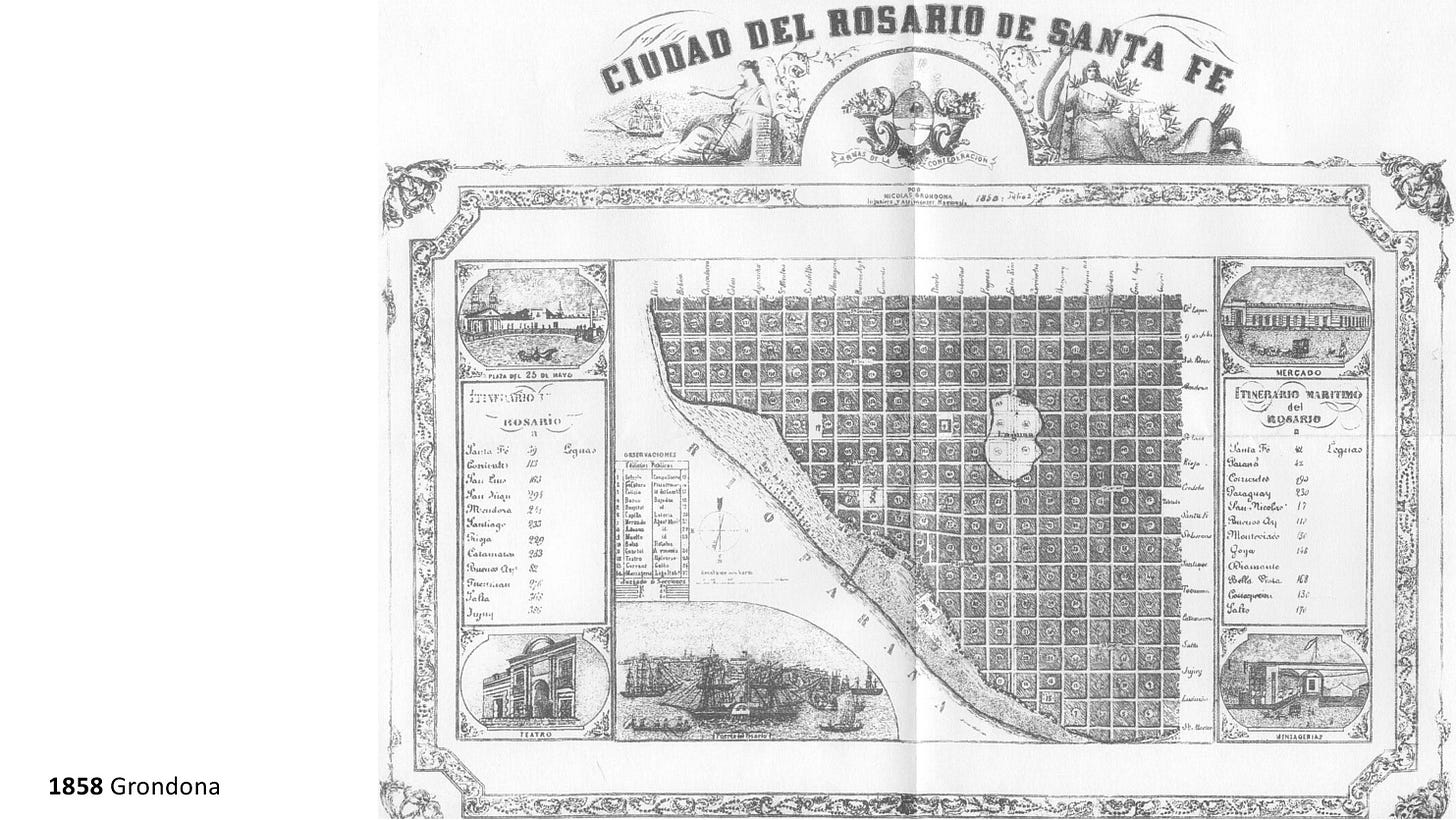

4 Hay un famoso plano de 1858, cinco años posterior al que acabamos de analizar, que muestra una Rosario muy distinta. Hay que tener cuidado con este plano, porque no es un mapa. El plano fue encargado al ingeniero (y agrimensor nacional) Nicolás Grondona por el gobierno de la provincia de Santa Fe para organizar el negocio del crecimiento de la ciudad. Un plano de loteo limpio y ordenado que imagina el futuro, un imaginativo dibujo de desarrollador inmobiliario: aquí la pobre Laguna de Sánchez ya contiene las futuras manzanas.

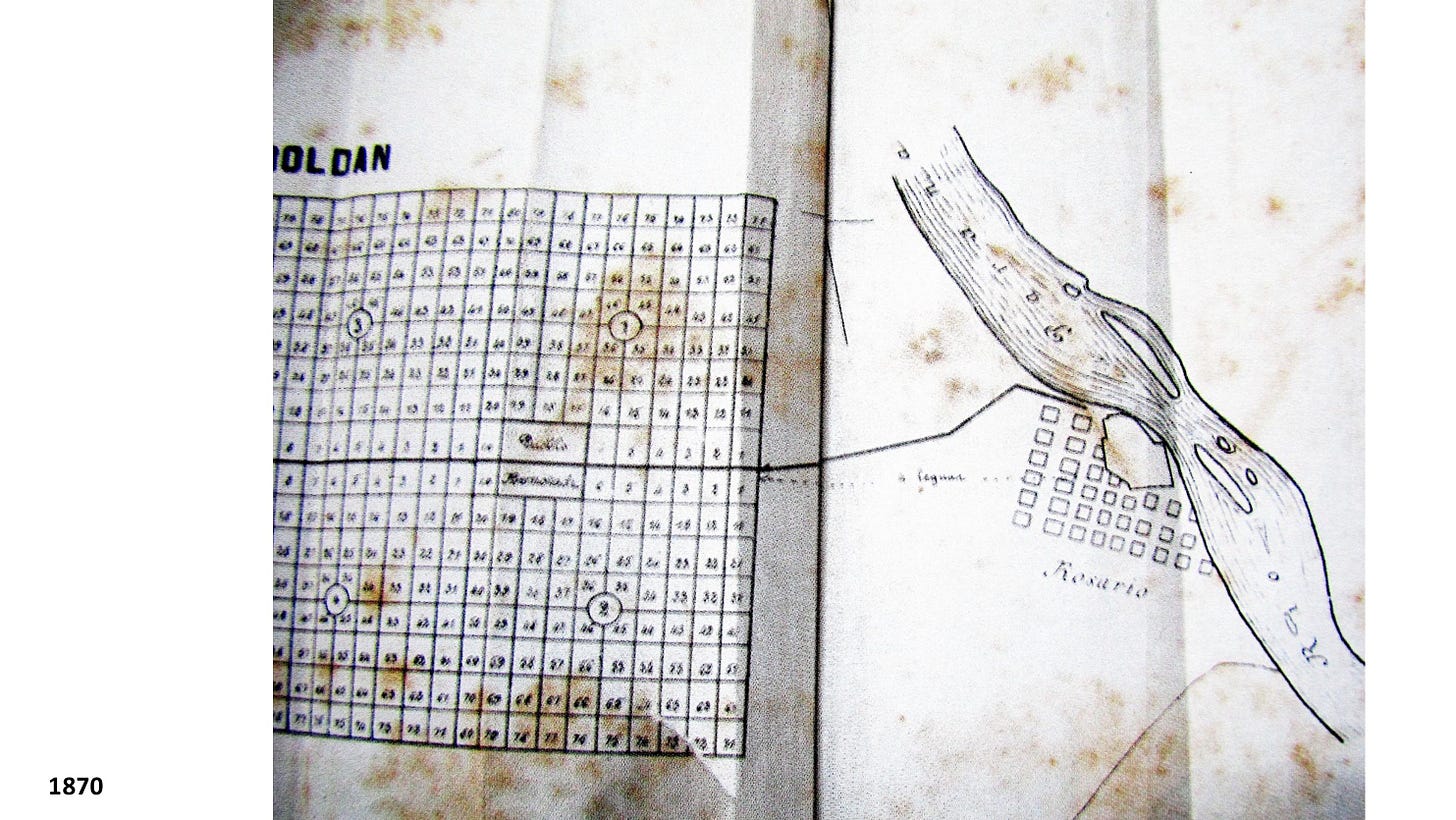

5 Hay otro plano inmobiliario fascinante. Trazado en 1870 por Guillermo Perkins, representante de la Compañía de Tierras del Central Argentino, el mapa muestra la llegada del tren a la zona de Rosario, aunque su interés es organizar la venta de lotes que rodearán la estación del apenas creado pueblo de Roldán.

El estudio de factibilidad del ingeniero inglés Allan Campbell para el tren entre Rosario y Córdoba fue presentado a Urquiza en 1854, la concesión al ingeniero estadounidense William Wheelwright para su construcción fue firmada por Mitre en 1863. La empresa Central Argentine Railway fue creada en la Bolsa de Londres para la ocasión (después de la firma de la concesión, antes no existía).

Se creó además una compañía separada para gestionar tierras, porque en los 396 kilómetros entre Rosario y Córdoba, el estado argentino donó a la compañía una legua (5 kilómetros) a cada lado de las futuras vías: un total de 3.960 kilómetros cuadrados, un territorio mayor a algunos países. La escala es bestial, lo muestra este mapa. Rosario queda minúscula frente a la ambición inmobiliaria de Wheelwright y compañía. La obra era el ferrocarril, el negocio era la tierra.

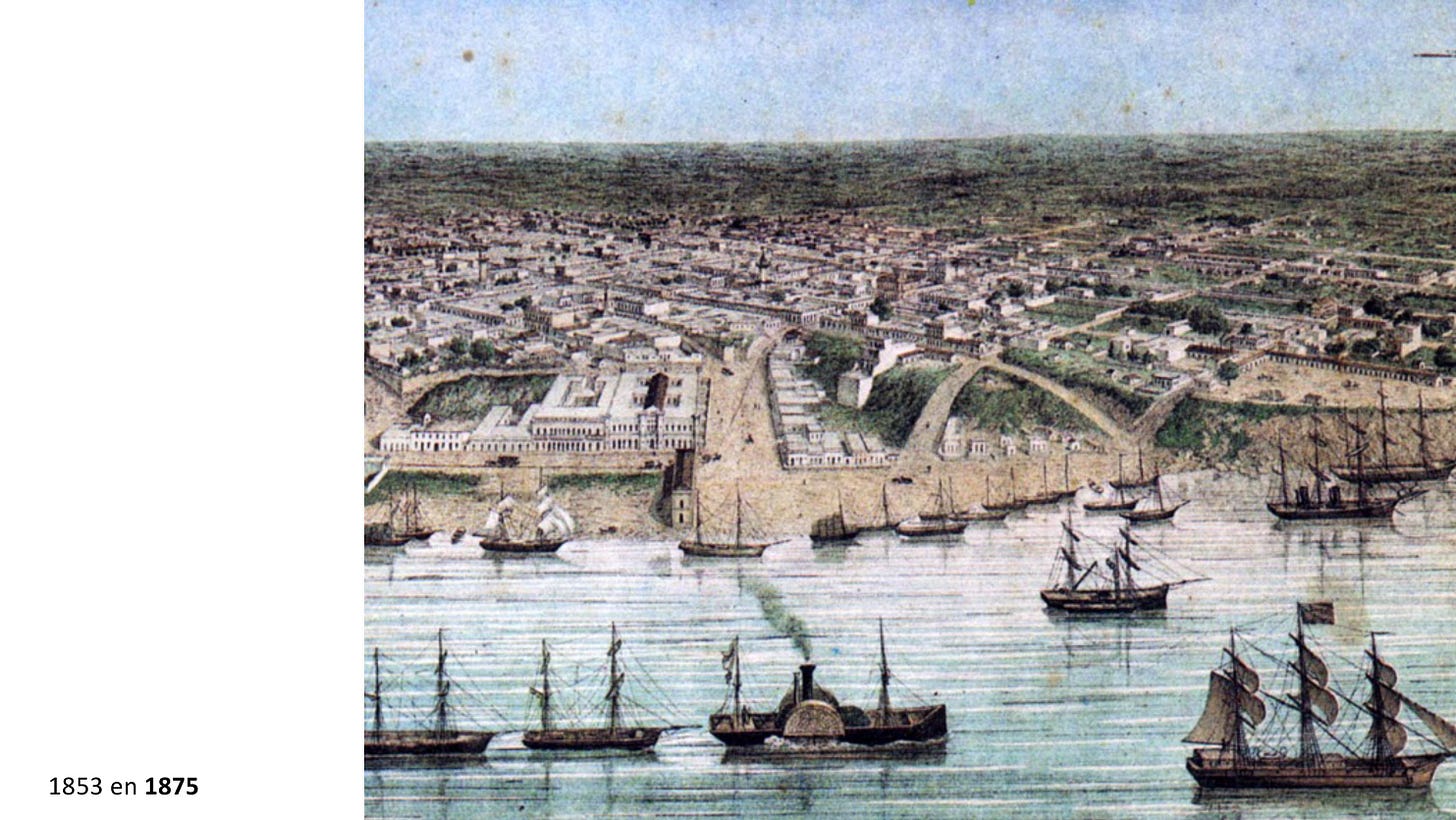

6 Así como con los mapas, también hay que tener cuidado con las imágenes. Hay una famosa litografía de 1875 que muestra una supuesta Rosario unos 20 años atrás. La ciudad que acababa de recibir al ferrocarril recordaba sus inicios. El dibujo, centrado en lo que hoy es Sargento Cabral, muestra una barranca todavía natural, hay que atravesar mucho barro para llegar a los barcos, las manzanas tienen espacios vacíos, las construcciones no terminan de definir el trazado urbano, el campo se abre a pocas cuadras. Pero vemos edificaciones importantes y un núcleo central consolidado. Es probable que esta imagen sea más la realidad de 1875 que el recuerdo de 1853.

Cotejemos esta imagen con una fotografía de 1868 mostrando condiciones reales. Podemos ver la barranca natural y las precarias construcciones que asoman encima de ella. Sentimos el barro en los pies y hacemos equilibrio en la tabla que define el acarreo desde las embarcaciones. Resultado de acciones privadas, algunos muelles consolidan puntos de desembarque: el muelle de Eduardo Hopkins (1855), los muelles de Aaron Castellanos (1859). Luchando contra las crecidas del Paraná, las instalaciones son precarias y temporales. Puerto de importaciones, las mercancías llegan de Europa, desde Fernet Branca hasta cerámicos esmaltados. Todo era bajado a pulso, a fuerza bruta. Cuando dejó de ser de barro y madera, Rosario se construyó con materiales importados. El primer embarque exportador de granos, 4500 toneladas de trigo a Escocia, lo realizará Carlos Casado recién en 1878.

A esta Rosario importadora llega en 1866 el tren que viene desde Cañada de Gómez. La línea no se completará hasta 1870, cuando desde Córdoba llegue el primer tren a la Estación Rosario Central, ubicada lo más cerca posible, aunque todavía en territorio alto, de los muelles de embarque de bajo barranca. Una fotografía de 1885 muestra la zona portuaria consolidada, con el viejo edificio de aduanas directamente posado sobre tierra apisonada, playón que se extiende hasta los tablones que definen el borde de embarque. Increíblemente este es ya el mayor puerto argentino.

Trenes y máquinas no bajarán a este sector hasta 1890. El borde costero consolidado que conocemos hoy no sucederá hasta 1902, cuando las empresas francesas Hersent y Schneider constituyan la Societé du Port de Rosario y asuman la concesión para la construcción y operación del puerto, concesión que durará 40 años.

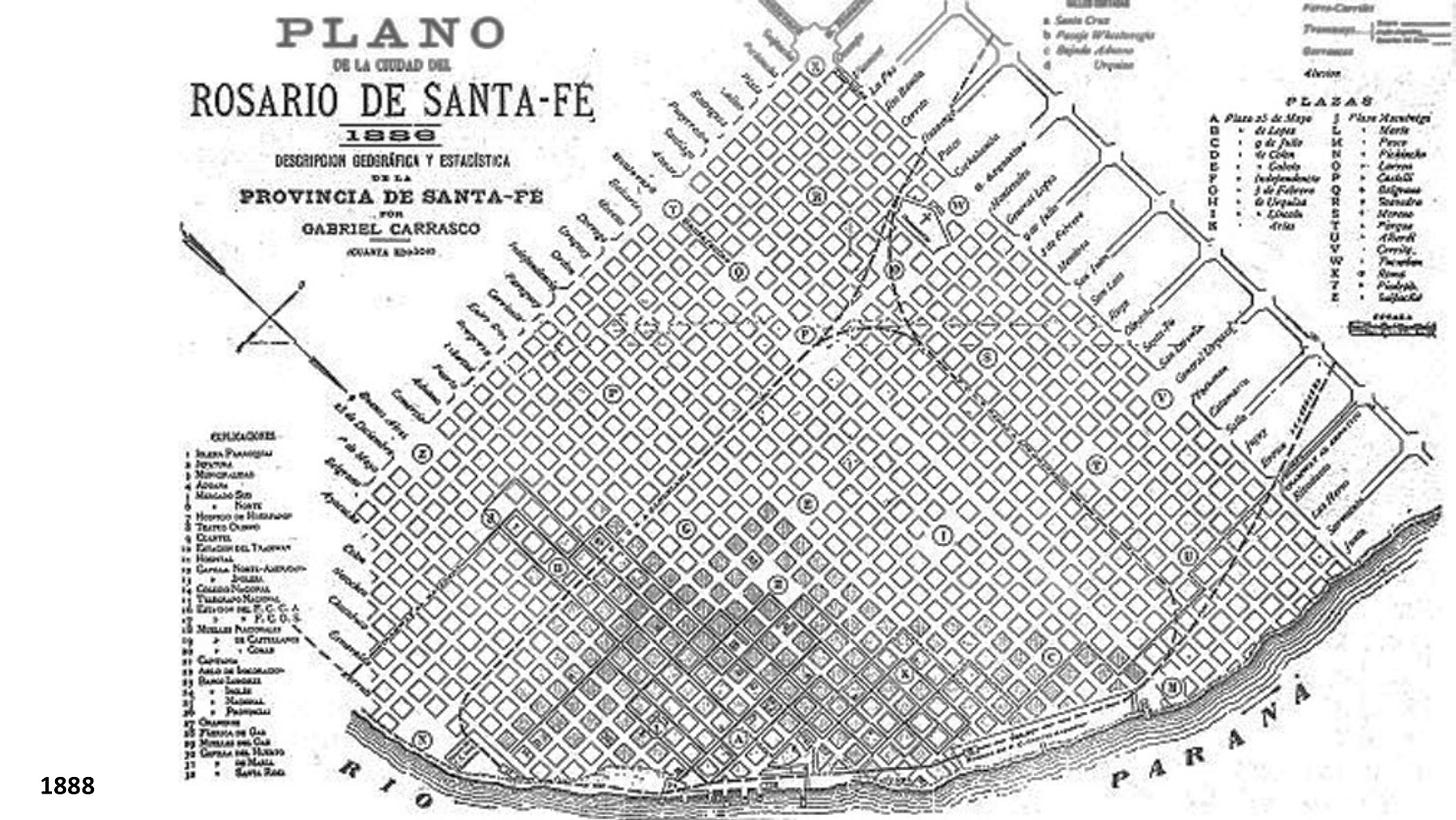

7 Termino estas notas con un mapa de 1888 que une la imaginación inmobiliaria de Grondona (1858) con el registro real de Gillón (1853). En este mapa, todavía sin lo que hoy es Oroño, Pellegrini o el Parque Independencia, Gabriel Carrasco marca en gris la ciudad realmente existente y deja en blanco el territorio todavía por lotear y vender. En líneas de puntos marca los distintos trazados de ferrocarril que abrazan a la pequeña ciudad, y en líneas continuas marca los diferentes trazados del tranvía a caballo (de capitales británicos) que organizan las primeras expansiones de la grilla urbana inicial (llegan al Balneario del Saladillo y al Pueblo Alberdi).

Aquí ya estamos cerca de la Rosario que conocemos.