Juan Manuel Rois: “El riesgo es que el conglomerado Fisherton/Funes/Roldán termine gobernando a Rosario”

Tras una experiencia con alumnos de la Universidad de Harvard estudiando la urbanización de Nuevo Alberdi, el arquitecto analiza la situación del área metropolitana

Rois nació en Rosario en 1973, sus padres se exiliaron en 1976 en Colombia, donde vivieron hasta 1985, cuando regresaron al país. De ahí que le digan el Colo (por colombiano) hasta el día de hoy. Después de recibirse de arquitecto en la UNR, en 2002 fue a hacer un máster a Chicago, dio clases en la Universidad de Michigan y volvió a Chicago. Ocho años más tarde, épocas en que muchos académicos e investigadores que habían emigrado decidieron volver al país, concursó una cátedra en la Facultad de Arquitectura rosarina y ganó. Con un paso previo de dos semestres en Harvard, en 2011 y desde cero, creó la cátedra que lleva su apellido y está a cargo de las materias de proyecto en los tres primeros años de la carrera. En 2018 la docencia lo llevó a Monterrey, México, donde nació su hijo Camilo. Pasó la pandemia y el estallido social chileno desde 2019 a 2021 en Santiago, haciendo su doctorado en la Universidad Católica de Chile. Hace un mes volvió de dar otro curso de un semestre en Harvard.

-¿Qué fuiste a hacer a Harvard ahora?

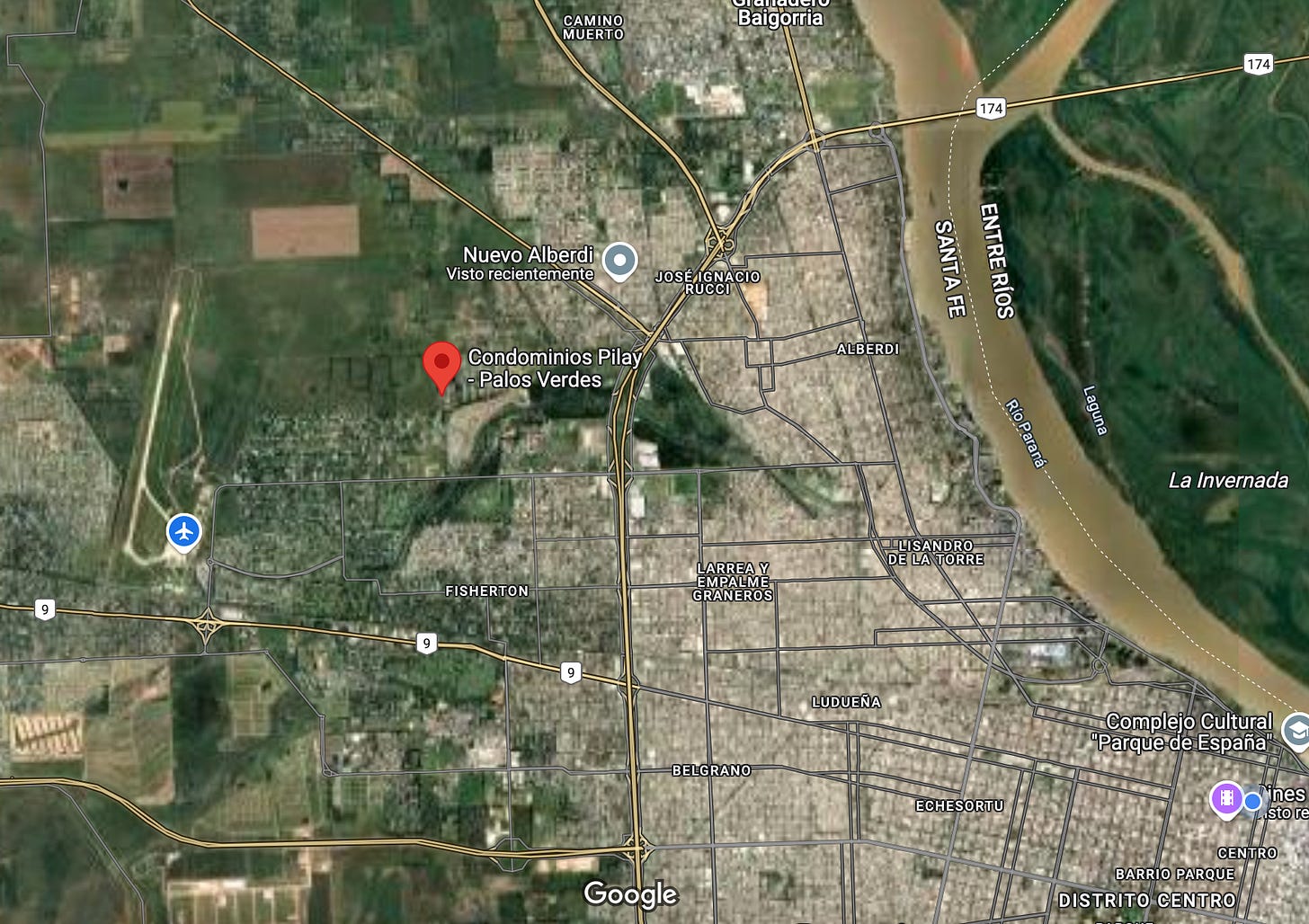

-Fui a dar un taller optativo de diseño, los últimos talleres que hacen los alumnos de los años finales y está abierto para todos los programas de la Escuela de Diseño de Harvard. Logré que se anotarán alumnos de todos los programas: dos de arquitectura, dos de paisajismo, dos de diseño urbano y cuatro de planificación. Entonces pude armar grupos interdisciplinarios y lo que llevé es el proceso de urbanización de Nuevo Alberdi, así a grandes rasgos, las 500 hectáreas. No solo incluía el distrito del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), sino las áreas dentro de lo que se llama en Rosario Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental Canales Ibarlucea y Salvat, que organiza todas esa zona.

-Es la segunda vez que vas ahí a hacer esto..

-Hace 13 años fui con un panorama mucho más amplio porque incluía toda la cuenca de Ludueña y los alumnos tenían oportunidad de elegir desde la represa hacia la desembocadura o el entubamiento, cualquier lugar de ese territorio. Algunos de mis alumnos de entonces, también grupos interdisciplinarios de paisaje y diseño urbano, eligieron este mismo territorio que ahora estudiamos, cuando todavía había una disputa muy fuerte con respecto al futuro de esas tierras. Básicamente fue el momento en que se desencadenó el conflicto entre esos desarrolladores privados y lo que en ese momento se llamaba Movimiento Giros, que hoy derivó en Ciudad Futura.

-Tanto hace 13 años como en esta última oportunidad el trabajo incluyó que los alumnos vinieran acá a Rosario ¿Cómo fue esa experiencia?

- Fue muy linda, incluso al final de año, cuando los alumnos me hacen la devolución crítica, lo que más le gustó fue el viaje. Trabajé bastante armando la agenda, llegamos un domingo y nos fuimos un sábado. El lunes fuimos al sitio, al barrio, y nos recibieron los vecinos organizados. Fuimos a la Ética, que es la escuela que Ciudad Futura dirige hace más de 10 años en el barrio. Hablamos con las profes, cruzamos al jardín y saludamos a los chicos que estaban en clase. Fuimos después a las ladrilleras, nos explicaron todo el proceso de fabricación y terminamos en el tambo, donde nos explicaron todos los sistemas productivos. Yo necesitaba que los alumnos comprendieran la complejidad de todos los procesos, incluso los políticos de organización del territorio. Era muy importante que entendieran cuál era por lo menos la perspectiva de hacia quién tenían que trabajar. El martes fuimos a las agencias de planificación, es decir, a todas las oficinas, tanto estatales como de ONGs que han trabajado en ese sitio históricamente. Empezamos en el Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), que es como una consultora de planificación que trabajó en la escritura de la ordenanza que ordena el territorio y que a su vez trabaja en la canalización de los proyectos del Renabap, como por ejemplo, la red de agua que ya llegó a hacerse. Después fuimos al Servicio Público de la Vivienda (SPV), que depende de la municipalidad, porque la forma de canalizar los fondos nacionales de todo el proceso de Renabao fue a través del SPV. Después fuimos a ver al intendente, fue una buena audiencia. Y terminamos en el Concejo Municipal visitando al bloque de Ciudad Futura, porque desde la comisión de Planeamiento fueron los que trabajaron en la escritura de la ordenanza. En realidad, la ordenanza fue el resultado de un trabajo muy complejo de articulación política entre la primera minoría del Concejo, que tenía también mucha tracción en ese territorio, y toda la gestión municipal. El miércoles fuimos con los desarrolladores privados que están interesados e incluso trabajando en esa tierra. Visitamos Fundar y Bauen Pilay, dos proyectos en marcha más al sur del del sitio, pero también fuimos a los terrenos en donde pronto va a comenzar obra Pilay. Básicamente es frente a Palos Verdes, que también es obra de ellos. Entonces los alumnos tuvieron un panorama completo y complejo porque tenían que trabajar con esa información. Y el viernes fuimos a la Facultad de Arquitectura, y después de escuchar también proyectos de algunos profes, recibimos a las vecinas del barrio y los alumnos dieron sus primeras presentaciones. Digo vecinas porque fueron todas mujeres. Y fue muy lindo porque la devolución crítica la vieron las vecinas, fue muy emocionante.

-¿Hay alguna posibilidad de que esos proyectos sean tomados en cuenta por los actores locales?

-Cuando volvimos a la escuela en Cambridge trabajamos durante un mes y medio más. Se organizaron en dos grandes grupos interdisciplinarios con dos propuestas muy distintas. Una siguiendo un poco la tradición urbanística local de la grilla y la manzana, pero con tipologías diferentes. Ese grupo criticó mucho la ordenanza en relación a las unidades de gestión, que les parecieron muy grandes, muy complejas, porque a su vez no tienen diseño, queda todo demasiado abierto a una secuencia azarosa proyectual de parte del privado. Entonces una de las propuestas de los alumnos es trabajar la ordenanza para reducir esa unidad de gestión a un lote mucho más manejable. Más que nada para el área de las 450 hectáreas por fuera del Renabap, del barrio popular. Ese sería el grupo, si quiere, más conservador. Pero después el otro grupo trabajó una lógica rural. Los dos proyectos en realidad toman primero el escurrimiento de agua como el principal problema, porque eso es una zona inundable. Creemos que el problema es que el canal Salvat recibe una presión de agua mayor por las urbanizaciones en Funes y Roldán y que además el contacto entre el Salvat y el canal Ibarlucea es muy complejo porque es un ángulo de 45 grados donde se unen dos aguas. Entonces, una de las propuestas fue descanalizar el Ibarlucea en el sector que divide el área urbana de la rural.

-¿Y eso es consecuencia de las urbanizaciones nuevas o es un poco más complejo?

-Es una consecuencia histórica de canalizar la zona rural para sacar el agua de donde en realidad el agua naturalmente se junta, que es en los humedales, las zonas bajas, los cañaverales y las bajadas. Y la presión de la urbanización. O sea, el agua siempre se juntó ahí, solo que antes no había casas o barrios. El agua hace mil años que está haciendo lo mismo en este territorio. El tema es que ahora lo urbanizamos siguiendo una lógica que no toma en cuenta el agua, que es una consecuencia o un problema cuando se anega. Entonces lo que buscan algunas de las propuestas nuestras es volver a una lógica más natural de escurrimiento en donde la pampa, como territorio, vuelve a ser una esponja. Un agua que va más lento es un agua que genera posibilidades ecológicas y de sustentabilidad. Entonces buscamos las zonas bajas que ya están para reconfigurar el trazado del canal Ibarlucea y pensar una zona de reserva de la pampa, una de las ecologías en peligro de extinción en el mundo. Recuperar una reserva ecológica pampeana y que a su vez ese sea como el nuevo articulador del territorio. Estas dos propuestas, tanto la más rural como la más urbana, incluyen producción rural dentro del territorio y en manos de los vecinos. Este es unos los distritos Renabap con características más diferenciadas en Rosario, tiene un carácter rural y los vecinos se identifican con eso, tanto en su producción como en su paisaje. Entonces, lo que buscaban nuestros proyectos es pensar una nueva urbanidad que permita esta ruralidad.

-¿Esto va a quedar como una producción de conocimiento de las universidades o puede tener otra instancia?

-Fue una producción muy de laboratorio y de imaginación, lo que se buscaba era eso: traer una mirada fresca por fuera de ciertas inercias tanto culturales como de mercado. Sí puedo decir que el trabajo que hicimos hace 13 años desde Harvard tuvo cierto fruto porque algunas ideas de aquel entonces de unos alumnos sobre la lógica de inundabilidad del territorio como una posibilidad de crear un código diferenciado se tomaron en la ordenanza: el área urbanizable, el área no urbanizable y el área inundable. Es la primera ordenanza que divide la lógica de urbanización en ese sentido. Hablando con los actores privados, nos comentaban que eso les hace bien a ellos, porque ya saben dónde comprar. Generalmente lo que pasa es que un privado compra zona rural barata, pero después tiene que ver si se inunda o no se inunda. Y la cuota de inundabilidad es lo que determina si puede ser urbanizable o no. Esto ya estaba decidido por la ordenanza.

-Hablaste de lo que pasó hace 13 años y de este conflicto que había entre el sector privado y los distintos usos en esa zona de Nuevo Alberdi. Ese conflicto desencadenó en una ordenanza que prohibió la radicación de nuevos barrios privados en Rosario que tuvo varios efectos. Uno de ellos fue que esos barrios no se radicaron en la ciudad, sino que lo hicieron en localidades aledañas con las consecuencias que hoy vemos claramente ¿cómo analizás esto a 15 años de la sanción de esa ordenanza?

-Sí, en el borde del área que estudiamos está Palos Verdes, que fue concretamente el último barrio privado aceptado en Rosario a partir de la ordenanza 8725/2010. Ha habido desarrollos de urbanización en la ciudad posteriores, pero abiertos. Yo tuve oportunidad de analizar un poco el territorio cuando fui contratado por el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom) como consultor en un convenio con la UNR y en ese momento, a su vez, ya veníamos con una mirada un poco crítica con el proceso de expansión desordenada que generaron los créditos Procrear. Entonces, un poco eso, no poder lotear, entre comillas, dentro de la ciudad, y esta búsqueda de este nuevo cliente que tenía plata en mano, porque el estado básicamente te daba plata para comprar un terreno. Lo que vimos fue una explosión en lo que podemos decir ya tres corredores: el corredor norte, que empieza en Granadero Baigorria termina en San Lorenzo; el corredor sur, desde Villa Gobernador Galvez hasta Villa Constitución, y lo que estábamos viendo en lo que llamamos un sector oeste –que ahora ya directamente es un corredor–, la explosión de urbanización en Roldan, Funes e incluso Fisherton. Este último corredor es prácticamente una nueva ciudad que a diferencia del cordón norte y sur, que ya tenían en San Lorenzo en Arroyo Seco ciudades que funcionaban como eje, acá es Fisherton el que genera como una independencia cultural. Fisherton siempre había sido un barrio de Rosario, con mucha independencia, pero barrio al fin. Por ejemplo, una anécdota que te cuento, me tomo el 35/9 para volver de Roldán. Todo el mundo sube y dice, "Bueno, voy hasta Funes, voy a Rosario”. Pero una persona sube y dice, "Voy a Fisherton." Entonces, ya Fisherton ha generado como una cierta independencia cultural. Ahora es una ciudad que forma parte de un conglomerado con Funes y Roldán y que ya tiene todos los servicios propios de una ciudad. No es ni siquiera una ciudad satélite, porque está desconectada de la vida diaria de Rosario. Tiene su propia infraestructura educativa, sanitaria y comercial. Lo que tenemos que pensar a futuro es qué tipo de organización va a tener el conglomerado metropolitano y esta cuestión de la autonomía municipal que entra en discusión ahora con la próxima reforma de la constitución provincial. Es un un tema que creo atrasa porque el futuro es una región metropolitana muy consolidada con problemas administrativos serios y la autonomía te hace creer que vas a poder resolver problemas solo y ya no hay forma de resolver problemas solo. Vas a tener más responsabilidades y menos espacio para resolver. Para mí hay que encontrar una nueva lógica en donde lo metropolitano tiene autonomía de decisión para resolver problemas. Si bien hay un ente de coordinación metropolitana, no tiene un paraguas jurídico. Es una mesa por invitación en donde participa el que quiere y puede dar ciertas recomendaciones, pero yo creo que el futuro del área metropolitana necesita de decisiones fuertes. Corremos el riesgo de que esa otra ciudad (Fisherton/Funes/Roldán) termine gobernando a Rosario y, por su composición y su integración, ese conglomerado está lejos de los problemas rosarinos.

-Volviendo a la pregunta anterior ¿cómo evalúas vos el resultado de la ordenanza que prohibió los barrios privados en Rosario?

-Mirá, yo te puedo decir lo que me dijeron los inversores privados: la tierra era más barata en Funes y Roldán y podían hacer barrios privados. También hicieron mucho loteo abierto, pero la tierra era más barata, es decir, se hubiera urbanizado allá independientemente de la ordenanza. Ahora ellos ya están viendo la ecuación en la que empieza a ser rentable urbanizar dentro de Rosario. Pero ¿qué pasa ahora? No tenés más tierra urbanizable. Y la que había la llenaste de parques industriales. Yo no estoy en contra de la industria, pero creo que te perdiste una oportunidad de pensar un tejido urbano más organizado, por no haber pensado en una escala mayor, te queda un parque industrial en el medio de lo que podría haber sido un continuo residencial.

-Bueno, eso genera trabajo, genera movimiento económico, genera tasas que se pueden recaudar.

-Todo esto ha sido refrendado técnicamente, han sido decisiones políticas, pero también un montón de instancias urbanísticas. Tenemos que asumir las responsabilidades de lo que tal vez fue mala planificación, porque siempre se ha hablado de la historia de la planificación de Rosario.

-Es un tema muy interesante el de historia de planificación, porque la más reciente, comienza con el regreso de la democracia en 1983, con esta cuestión cierta continuidad en los secretarios de Planeamiento, personas con cierto prestigio. Pero también, a finales de los 90, se intentó transformar a Rosario y llevarla para el lado de una ciudad de servicios.

-No se cambió de escala a tiempo, se siguió pensando en una lógica municipal. Hay un límite municipal, es cierto, pero creo que no hubo entonces una visión planificadora metropolitana para mirar los problemas desde otra escala que le permita una síntesis de los problemas, que son los mismos problemas que tiene San Lorenzo, que tiene Arroyo Seco, y ya no hay forma de escaparle a que somos una sola entidad metropolitana. Ahora, el tema es también una cuestión que no es técnica, sino ideológica: es la dirección que tomó la planificación y no fue solo una cosa local, fue nacional, incluso mundial, sobre hacia quién se dirigía la planificación de políticas públicas. Cuando se buscaban inversiones, cuando se buscaban áreas de oportunidad, se ponía toda una instrumentación de planificación al servicio de un mercado que aceptó ciertas reglas porque les venían bien. Pero que después, a su vez, está la idea del neoliberalismo realmente existente que dice que hay que liberar y no hay que planificar. En realidad la diferencia entre la declamación de los neoliberales y el verdadero accionar del mercado es tomar el estamento estatal para hacerlo trabajar a su servicio. Entonces, por un lado está la urbanización del neoliberalismo, es decir, el tipo de ciudad que el neoliberalismo necesita para que fluya todo, para que puedas invertir en cualquier lado, que es como un ideal. Pero por otro lado está la neoliberalización del urbanismo, que es cómo desde los estamentos públicos, que supuestamente tienen que defender el bien común, se internalizan cuestiones mercantiles para tomar decisiones urbanísticas buscando áreas de oportunidad.

-Vamos a tratar de buscar ejemplos que muestren esto.

-Puerto Norte es una gran oportunidad histórica perdida para la continuidad de una trama urbana. Se aceptaron unidades de gestión muy grandes que replican la lógica industrial, es decir, son los mismos lotes industriales reconvertidos. Se hicieron grandes barrios cerrados. Aunque uno esté abierto, en realidad es un barrio cerrado, desconectado de la trama urbana, conectado solo con estacionamiento subterráneo, islas urbanas que no van a ser integradas nunca. A su vez, es una zona de privilegio que también recentra físicamente el territorio metropolitano, pero sin la infraestructura que lo requiere. Santiago de Chile recentró su lógica metropolitana con una torre, con el Costanera Center, y movió el centro, pero eso vino acompañado de infraestructura, lógicas políticas, inversión, y fue un proyecto neoliberal. Nosotros copiamos un proyecto neoliberal, pero ni siquiera hicimos las infraestructuras que supuestamente había que pedirle al privado para esa inversión. Y el próximo paso natural es esta nueva ciudad que van a hacer entre Granadero Baigorria y Rosario. Ese es el nuevo Puerto Norte. No he visto el proyecto. Solo sé que ese área hace mucho tiempo que se viene estudiando. Nosotros lo estudiamos en la facultad con Adrián Caballero, un gran profesor, que se adelantó a su tiempo, incluso no sabiendo si caía el puente ahí o no. Nuestras hipótesis eran que caía el puente ahí. Esa es otra cuestión histórica: el puente a Victoria, ¿lo teníamos que tener nosotros ahí o era mejor para el área metropolitana que fuera en San Lorenzo, conectado con la A 012? Bueno, ya está, está acá. Después se hizo un concurso para el Parque de la Cabecera, porque siempre pasa esto, cae la infraestructura sin proyecto y hay que hacer un proyecto para aminorar el impacto. Bueno, nosotros sacamos un segundo premio, incluso el área que nos tocaba trabajar era muy reducida, era la pisada del puente y ya se hablaba entonces que iba a ser un área organizada. Incluso Mor, una constructora, hizo un proyecto de torres y llegó a construir el primer obrador. O sea, ese área se iba a urbanizar. El tema también es la densidad, la cantidad de infraestructura pura y dura, pero también lo social para sostener todo eso y cómo se va a gestionar esa urbanización. ¿Quién va a construir? ¿Cómo se van a vender esos departamentos? Si va a ser toda una lógica de mercado, ya sabemos que van a ser torres que van a quedar la mitad vacías.

-¿Se puede comparar alguna otra experiencia urbana con lo que sucede en Rosario?

-Para este proyecto que hice con los alumnos de Harvard no tomé precedentes. Me pareció mucho más interesante estudiar el problema en sí. Me parece que pensando con los componentes concretos, haciendo análisis del problema y conectando con temas y no con referentes, uno puede tener soluciones mucho más precisas. Con gran poder de imaginación. Yo creo que el problema es haber adoptado modelos. Haber pensado que esto era Barcelona, haber pensado que esto era Puerto Madero. Ese es el problema. Y es disciplinar del urbanismo, que busca lógicas de respuesta universal a problemas que considera globales. Y nosotros tenemos una escala muy chica. Un área metropolitana de un millón de habitantes, un millón 300 mil como mucho. Es una área mínima que a su vez no tiene poder político ni poder económico para gestionar su territorio. Acá tenemos que hacer mucho con muy muy poco y realmente inventarnos las cosas. A veces mirar referentes nos trae más problemas.

-¿Qué puede hacer tu disciplina para tratar de aportar a resolver el problema de la violencia a partir del narcotráfico que hay en Rosario?

-Desde la mirada más optimista se puede decir que un espacio público bien gestionado, que tenga a su vez infraestructura pública y social que se use, que forme parte del proyecto, ayuda a consolidar un espacio político. Ahora, también la literatura de la disciplina urbanística habla de que el espacio público es espacio de conflicto. La democracia misma es un lugar de debate, el ágora era un lugar de debate. Entonces, hay un cierto margen en donde se puede lograr espacio de convivencia, pero no alcanza, Con el urbanismo no alcanza.

-Hablaste que este corrimiento del eje de poder para el lado de esta gran ciudad que es Roldán, Funes y Fisherton hace que esa gente no esté pensando en los problemas de Rosario. ¿Cuáles son los problemas de Rosario?

-Rosario es una ciudad hermosa que debería tener un futuro urbano precioso. Hay cosas mínimas, hay un consenso en la disciplina urbanística respecto de qué es lo que hay que hacer. Esta es una ciudad que está desestructurada, tiene el tejido social y urbano roto. Somos dos ciudades en una, o tres ciudades en una y eso hay que volver a unirlo. Está desconectada y no es una cuestión metafórica. No hay colectivos que vayan de barrio a barrio. Todos los colectivos vienen al centro primero. Entonces, es una ciudad que está con un centro que aparte está vacío. Culturalmente vacío, económicamente vacío. Entonces tenemos una ciudad fragmentada con un centro que chupa todo, pero que no ofrece nada. Hay que reconstituir ese tejido y buscar nuevas centralidades, que es lo que pasaba históricamente. Me parece que cuando pensamos una planificación se podría hacer tanto con tan poco. No es una cuestión de plata, es una cuestión de voluntad política.